世界上最早的“元旦”的由來

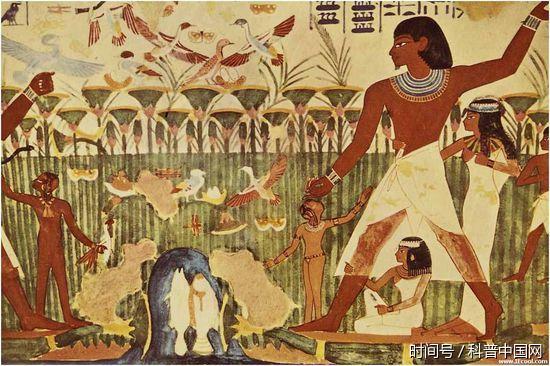

最早的元旦由來大約在公元前五萬年左右,古埃及人已由游牧改為農耕,定居在尼羅河兩岸,他們的農業收成與尼羅河是否發生洪水有很大關系。古埃及人從長期的觀察中發現,尼羅河泛濫的時間是有規律的,他們就把這個時間每次都記錄在竹竿上,從中得知兩次泛濫時間之間大約相隔365天;同時還發現,當尼羅河初漲的潮頭來到今天開羅城附近的時候,也正好是太陽與天狼星同時從地平線上升起的時候。于是,古埃及人便把這一天定為一年的開始。這是“元旦”最早的由來。

中國的“元旦”的由來

中國的元旦,據傳說起于三皇五帝之一的顓頊,距今已有5000多年的歷史。

“元旦”一詞最早出現于《晉書》:“顓帝以孟夏正月為元,其實正朔元旦之春”的詩中。南北朝時,南朝文史學家蕭子云的《介雅》詩中也有“四季新元旦,萬壽初春朝”的記載。宋代吳自牧《夢粱錄》卷一“正月”條目:“正月朔日,謂之元旦,俗呼為新年。一歲節序,此為之首。”;漢代崔瑗《三子釵銘》中叫“元正”;晉代庾闡《揚都賦》中稱作“元辰”;北齊時的一篇《元會大享歌皇夏辭》中呼為“元春”;唐德宗李適《元日退朝觀軍仗歸營》詩中謂之“元朔”。

我國在發掘大汶口文化遺物中,發現一幅太陽從山顛升起,中間云煙繚繞的圖畫。經考證,這是我國最古老的“旦”字寫法。后來,在殷商的青銅器鑄銘上,又出現了被簡化的“旦”的象形字。“旦”字是以圓圓的太陽來表示的。“日”下面的“一”字表示地平線,意為太陽從地平線上冉冉升起。

中國元旦歷來指的是夏歷(農歷、陰歷)正月初一。元是“初”、“始”的意思,旦指“日子”,元旦合稱即是“初始的日子”,也就是一年的第一天。在漢語各地方言中有不同叫法,有叫“大年初一”的,有叫“大天初一”的,有叫“年初一”的,一般又叫“正月初一”。

正月初一從哪日算起,在漢武帝以前也是很不統一的。因此,歷代的元旦月、日也并不一致。夏朝的夏歷以孟喜月(元月)為正月,商朝的殷歷以臘月(十二月)為正月,周朝的周歷以冬月(十一月)為正月。秦始皇統一中國后,又以陽春月(十月)為正月,即十月初一為元旦。從漢武帝起,才規定孟喜月(元月)為正月,把孟喜月的第一天(夏歷的正月初一)稱為元旦,一直沿用到清朝末年。但這是夏歷,亦即農歷或陰歷,還不是我們今天所說的元旦。

公元1911年,孫中山領導的辛亥革命,推翻了滿清的統治,建立了中華民國。各省都督代表在南京開會,決定使用公歷,把農歷的正月初一叫做“春節”,把公歷的1月1日叫做“元旦”。不過當時并未正式公布和命名。為了“行夏正,所以順農時,從西歷,所以便統計”,民國元年決定使用公歷(實際使用是1912年),并規定陽歷(公歷)1月1日為“新年”,但并不叫“元旦”。

今天所說的“元旦”,是新中國成立前夕的公元1949年9月27日,第一屆中國人民**協商會議,在決定建立中華人民共和國的同時,也決定采用世界通用的公元紀年法,即是我們所說的陽歷。

在當代,元旦指公元紀年的歲首第一天。為了區別農歷和陽歷兩個新年,又鑒于農歷二十四節氣中的“立春”恰在農歷新年的前后,因此便把農歷正月初一改稱為“春節”,陽歷1月1日定為新年的開始“元旦”,并列入了法定假日成為全國人民的歡樂節日。據中國教育在線

元旦是個國際性的節日,且看其他國

今天的公歷,因為通用于世界各國之故而得名,是一種人們最熟悉的太陽歷,也稱西歷、陽歷、格里歷。公歷采用的是公元紀年法,就是從“耶穌降生”的那年算起的,這與基督教的興盛密切相關。這部歷法浸透了人類幾千年間所創造的文明,古羅馬人學習埃及人的歷法精髓后,在儒略·愷撒統治時期制定了更加精確的儒略歷。隨著羅馬帝國的擴張和基督教的傳布,儒略歷傳播于世界各地。1582年3月1日,羅馬教皇格里高利十三世改革歷法,決定采用意大利醫生利里奧的方案,在400年中去掉儒略歷多出的三個閏年,年平均長度為365日5時49分12秒,比回歸年長26秒。雖然照此計算,過3000年左右仍存在1天的誤差,但這樣的精確度已經相當了不起了。這就是我們今天所使用的公歷,又被稱為格里歷的來歷。

由于最近500余年來,葡萄牙、西班牙、荷蘭、法國、英國、德國、美國等基督教國家的影響,縱橫世界各大洲,也由于公歷的相對精準,公元紀年法被世界各國紛紛采用,元旦作為節日,在西方比不過圣誕節,在中國比不上春節,但由于其本身的世俗性、非宗教性,反而因此成了一個世界性的節日。

由于世界各國所處的經度位置不同,各國慶祝元旦節的時間也不同,因此,元旦的日期也不一樣。如大洋洲的島國湯加位于日界線的西側,它是世界上最先開始新的一天的地方,因此也是世界上最先慶祝元旦的國家。而位于日界線東側的西薩摩亞則是世界上最遲開始新的一天的地方,因此也是世界上最晚過元旦節的國家。按公歷計,我國是世界上第12個開始新年的國家。

同時,基于南、北半球的差異,北半球的國家元旦時正好是冬季,或寒風凜冽、或白雪飄飄、或冬陽朗照……而南半球的國家迎接新年則在夏季,其過節的感受甚是不同。

除了上述原因,還由于各民族的文化傳統的不同,有的國家元旦的日期并不是公歷的1月1日。比如,伊朗實行的是伊斯蘭歷,慶賀新年就是慶祝春天到來,其季節和月份并不固定,一般是在公歷3月下旬。印度從每年10月31日起為新年,共5天,第四天為元旦。泰國傳統的新年“宋干節”(“宋干”是梵語的譯音),也叫“潑水節”,是公歷的每年4月13日到16日。據中國網

傳說故事

傳說在4000多年前遠古的堯舜盛世之時,堯天子在位時勤政于民為百姓辦了很多好事,很受廣大百姓愛戴,但因其子無才不太成器,他沒把“天子”的皇位傳給自己的兒子,而是傳給了品德才能兼備的舜。堯對舜說:“你今后一定要把帝位傳交好,待我死后也可安心瞑目了。”后來舜把帝位傳給了治洪水有功的禹,禹亦像舜那樣親民愛民為百姓做了很多好事,都十分受人愛戴。后來人們把堯死后,舜帝祭祀天地和先帝堯的那一天,當作一年的開始之日,把正月初一稱為“元旦”,或“元正”,這就是古代的元旦。歷代皇朝都在元旦舉行慶賀典儀祈祀等活動,如祭諸神祭先祖,寫門對掛春聯,書寫福字、舞龍燈,民間也逐漸形成祭神佛、祭祖先、貼春聯、放鞭炮、守歲、吃團圓飯以及眾多的“社火”等娛樂歡慶活動。晉代詩人辛蘭曾有《元正》詩:“元正啟令節,嘉慶肇自茲。咸奏萬年觴,小大同悅熙。”記述元旦慶賀情景。據中國教育在線

習俗文化

中國古代的元旦,即**所稱之“春節”的習俗。

**的元旦,根據中國政府將其列入法定假日,成為全國人民的節日。放假一天,后常常將當日前或后雙休日調整,一般連續休息三天。**對元旦的慶祝較之春節,重要性要小得多。一般機關、企業會舉行年終集體慶祝活動,但民間活動很少。

關于元旦的詩句

元日——(北宋)王安石

爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。千門萬戶曈曈日,總把新桃換舊符。

元旦試筆(選一)——(明)陳獻章

天上風云慶會時,廟謨爭遺草茅知。鄰墻旋打娛賓酒,稚子齊歌樂歲詩。

老去又逢新歲月,春來更有好花枝。晚風何處江樓笛,吹到東溟月上時。

丁卯元日——(清)錢謙益

一樽歲酒拜庭除,稚子牽衣慰屏居。奉母猶欣餐有肉,占年更喜夢維魚。

鉤簾欲連新巢燕,滌硯還疏舊著書。旋了比鄰雞黍局,并無塵事到吾廬。

田家元旦——(唐)孟浩然

昨夜斗回北,今朝歲起東;我年已強仕,無祿尚憂農。

桑野就耕父,荷鋤隨牧童;田家占氣候,共說此年豐。

元日(玉樓春)——(宋)毛滂

一年滴盡蓮花漏,碧井屠蘇沉凍酒。曉寒料峭尚欺人,春態苗條先到柳。

佳人重勸千長壽,柏葉椒花芬翠袖。醉鄉深處少相知,只與東君偏故舊。

甲午元旦——(清)孔尚任

蕭疏白發不盈顛,守歲圍爐竟廢眠。

剪燭催干消夜酒,傾囊分遍買春錢。

聽燒爆竹童心在,看換桃符老興偏

| 歡迎光臨 中畫網 (http://www.nujv.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |